ガラクタ製作所6 (測定器)

ガラクタメインに戻る

| 高い周波数用 ダミーロード |

|

1200MHz用のSWR計を作って、まずまずの性能だった。前に作ったダミーロードはかなり大きくてこのSWR計に釣り合わない。手持ちの部品で、5Wくらいのダミーロードを作ってみた。 さすがに2GHzは無理だが、1200MHzには使える。 |

| 1200MHz専用 SWR計 |

|

1200MHzのアンテナを作ったが、いい加減に調整したせいか、性能がイマイチだ。アンテナのすぐそばに取り付けやすいように、専用の小型のSWR計を作った。 曲折はあったが、結果的にはまずまずのSWR計が出来た。手元にあるアンテナやダミーロードを手当たり次第測ってみると、それぞれ「やっぱりね」という値だ。 |

| マーカー発振器 |  |

うちにある測定器は安物、送受信機はオンボロで、周波数がしっかりした物が無い。不便だし、無線局としては違法だ。周波数の基準にする発振器が必要だ。 昔懐かしいクリスタルマーカーを作る。今時はコムオシレータと言うそうだ。部品箱に10MHzのTCXOが有ったので、広帯域アンプをつけただけだが、十分使える。 |

| アンテナ ブリッジ(3) 改 |

|

アンテナブリッジ(3) は「限定的には使える」というレベルで、帯域が非常に狭くてダメだ。自分なりに考えて、入出力を別に巻いたのだが、製作記事によくあるようにトリファイラで巻くのが正解か。 ともかく、トランスをまき直してみる。やはりこの方が良い。自分なりの工夫がムダだったのは残念。 |

| アンテナ ブリッジ(3) |

|

今までアンテナブリッジをいくつか作った(1)(2)が、どうも満足できない。またまた、つまらぬガラクタをでっち上げる。 |

| フェライト ビーズ リターンロス ブリッジ |

|

ネットで高い周波数用のリターンロスブリッジを見ると、メガネコアに同軸ケーブルを通したタイプがある。 同軸ケーブルの代わりにツイストペアではどうだろう。メガネコアは沢山はないが、ツイストペアなら細いから、フェライトビーズでも通せる。 というわけで、秋葉原でビーズを買ってきた。 |

| お手抜き リターンロス ブリッジ |

|

近頃、私に似合わず、まともなものつくりをしてきたので、ちょっと息抜きにリターンロスブリッジを作ってみた。 あり合わせの部品で、特別な測定器も道具も使わずに、どの程度の性能が出せるものか。 とは言え、いい加減に作ったのでは実用にならない。どのツボを押さえれば良いのか、よく考える。 |

| 電界強度計 |  |

1200MHz用の電界強度計。 アンテナをつくるのに、SWRやリターンロスを測るのだが、どうも隔靴掻痒の印象がある。SWR原理主義みたいな人が居て、1.1では気に入らなくて、1.01とかまで追い込みたがるが、実質意味はない。 とにかく良く放射するアンテナを目標にしよう。 |

| SWR計(6) |  |

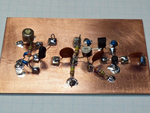

余裕のつもりで作ったSWR計(5)がギガヘルツを超える事が出来なかったので、再度挑戦。 今度はマイクロストリップラインをエッチングで作る。と言っても、感光基板ではなくて、テープを貼っておいて切り抜くというあか抜けないやり方で、正直の所、精度がイマイチだ。でもまあ、100%ではないものの、満足できるものが完成した。 |

| SWR計(5) |  |

SWR計が案外うまく行かない。 1200MHzのアンテナをつくるのに必要なので、そのつもりで注意深く作ったのだが。 このままでも430MHz帯であれば十分使える。以前作ったSWR計(3)や(4)がどうして上手くいったのか、行かなかったのか。分からないと再現性がない。 |

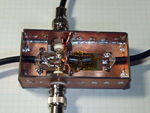

| ギガヘルツ ダミーロード |

|

「見せてやろう、ギガヘルツダミーロードがどのようなものかを。」なんちゃって、もう一発。「月は出ているか。」「中天にあり。」えっ、なんか違う?あ、これは柳生烈堂(注)の必殺技でしたかね。 以前買っておいたターミネーターに、放熱器とコネクタを付けてみた。シールドに手間取ってしまった。 |

| ギガヘルツ リターンロス ブリッジ |

|

素敵なスペアナが手に入ったので、こいつに見合うリターンロスブリッジを作ろうと思う。 と言っても、私の腕前では2ギガヘルツ辺りが限界か。あるいは、そこまでも無茶な夢か。 以前作ったリターンロスブリッジが600MHzくらいだったので、頑張ってチャレンジするぞ。 |

| スペアナキット の製作 |

|

手持ちのスペアナとトラジェネの調子が良くない。ボチボチ修理するとして、とりあえず使えるスペアナが欲しい。 たまたまのぞいたらGigaStが買える状態になっていた。大人気で待ち行列が長くて、なかなか手に入らない。 精度がイマイチだが、トラジェネが付いて、12GHzまで測れて、29,000円というビックリなお値段。 |

| コモンモード 電流計(2) |

|

コモンモード電流計(1)ではもう一つはっきりした測定結果が出せない。やっぱり多用途な測定器では厳密さに無理があるようだ。 ここはひとつ、コモンモードフィルタ(バランやシュペルトップなど)専用の測定器を作ってみよう。とか考えていたら、CQ誌に記事が有った。市販もされている。 |

| コモンモード 電流計(1) |

|

平衡アンテナに不平衡フィーダーをつなぐと、コモンモードの反射が起きる。SWRが高くなるのとは違った問題が起きる。そこで、バランを入れたりするのだが。 本当にバランが効いているのかとか、どこに入れたらよいのかとか。パッチンコアを入れたのだが効いているだろうかなど、実際に測定してみないと分からない。 |

| 雑音発生器 |  |

モータにコードがついているだけです。何に使うのでしょうか。 増幅器などの調整にホワイトノイズが欲しいことがある。まともに作ろうとすると結構難しい。モータやブザーを鳴らすとノイズが発生して困ることがある。これを逆用する。 |

| シグナル インジェクター |

|

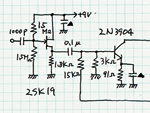

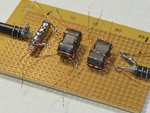

友人が真空管式ラジオの修理をするというので、シグナルインジェクターをつくる。名前は大層だが、要するに雑音発生器だ。無安定マルチバイブレーターで方形波を発生する。 基本波は800Hzくらいで、高調波が数MHzくらいまででている。昔はラジオ少年の必須アイテムだったが、今では名前すら忘れられようとしている。 |

| ホワイトノイズ ジェネレーター |

|

広帯域アンプが上手くできたので、これを使ってホワイトノイズジェネレーターを作る。 要するに、色々な素子に、色々な電圧をかけて、生じたホワイトノイズを広帯域アンプで一定レベルまで増幅する。 どんな条件で、きれいで強力なホワイトノイズが出来るか。ノイズブリッジに使える様なノイズが上手くできるかな。 |

| 広帯域 RFアンプ |

|

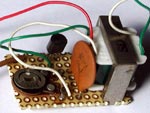

はじめはノイズジェネレーターを作るつもりだった。ホワイトノイズを発生させて、ある程度増幅する。 そこで、まずノイズを増幅するための広帯域アンプを作ってみた。ところが、こいつがなかなか優れものなので、一項おこすことにする。 ノイズジェネレーターにまとめたものは、また後ほど。 |

| 高周波 プリアンプ |

|

周波数カウンターの感度が足りなくて、表示がふらつく。など、ノイズやリニアリティなどはどうでもよろしい、手軽に増幅したいというときに。 |

| 周波数 カウンター用 プリアンプ |

|

周波数カウンターの感度が足りないので、2SK241と2SC387Aの2段のプリアンプを作ったら、見事に発振器と化してしまった。何の事やら。 今度は配線にも気をつけて、2SC1906で1段のアンプにしてみた。快調だ。安定にカウントしてくれる。こういうちょっとしたものでも、真面目に作るとやっぱりちがう。 |

| FETプローブ |  |

歪みの小さな水晶発振器を作ろうとするのだが、なかなか手強い。 発振回路の各部分の高調波を、スペアナで見ようとすると、スペアナの入力インピーダンスが50Ωなので、上手くいかない。 スペアナ用に、FET入力のアンプを作ってみた。 |

| 高周波プローブ |  |

入力インピーダンスの低い測定器は測定対象に影響を及ぼす。(観測の問題だな、これは。)そこでFETのバッファを入れてみた。快適。 |

| 低周波発振器 |  |

ちょっと低周波信号が欲しいときにあり合わせの物で作った発信器。知ってる人には懐かしい「山水トランス」がジャンク箱にあったので、あとトランジスタ・抵抗・コンデンサ各1個でできあがり。当然波形は正弦波にはほど遠い。 |

| 低周波発振器2 |  |

普段は現地調達主義なので、必要最小限のスペックの物をその場で作る。 しかし、「ごく簡単な物をチョイチョイと作るのも辛気くさい。」というような、究極にずぼらな気分の時もある。そんなときのために多少は汎用性のある物も作っておく。 |

| 周波数 カウンタ |

|

周波数を正確に計りたいことがある。これは感度も周波数レンジも十分ではないが、アンプやプリスケーラを付けて、だましだまし使う。 |

| マーカー発振器 |  |

スペアナは縦軸(信号強度)は恐らく安心して良いが、横軸(周波数)は当てにならない。メーカーのサイトにも「最近の物はずいぶん良くなったが、周波数の測定には使えない」と書いてある。 それで、周波数マーカーを作ってみた。 ゲーム機用のクロック発振器(200円)だが。 |

| クリスタル マーカー |

|

50MHz受信機の調整用。3倍オーバートーンの発振器。ただの水晶発振器だが、オーバートーンは案外難しい。 IC用のソケットにちょうど挿す事ができたので、クリスタルを交換できるようにした。 あり合わせの部品で簡単に組み立てられるが、コイルだけは巻く必要があって、面倒だ。 |

| クリスタル チェッカ |

|

ジャンク屋で買ってきた正体不明の水晶のチェックに使う。 |

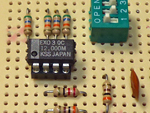

| hFEチェッカー |  |

今までhFEチェッカー無しで、色々なガラクタを作り散らかしてきた。どれだけいい加減だったか分かろうというものだ。 さすがにこれは当てずっぽうではまずいかな、という場面があったので、ちょこっとhFEチェッカーを作ってみた。 原理も仕組みも至って簡単なもので、まともに部品を買っても200円くらいでできる。 |

| QRPパワー計 と RFプローブ |

|

友人が6mのトランシーバーでも作って遊ぼうというので、以前作りかけて放置していた基板を引っ張り出してきた。 動作確認用にQRPパワー計とRFプローブを作る。QRPパワー計はFCZのキットが有名だが、精度を気にしなければ、あり合わせの部品で適当に作っても差し支えない。校正は面倒なのでしない。 |

| アクティブ アンテナ(2) |

|

フェライトバーアンテナのアクティブアンテナの感度があまり良くないので気に入らない。ループコイルでやってみた。 ループコイルは大きいほど感度はよいが、大きすぎるとじゃまになる。100円ショップでプラスチックのバットを買ってきて、その縁にエナメル線を巻いてみた。 |

| アクティブ アンテナ |

|

7MHzのダイレクトコンバージョン受信機を寝床に持ち込んで、気軽にCWなどワッチするのが目的だ。チャンとしたアンテナにつなげば十分聞こえるのだが、数メーターの電線をぶら下げただけでは、大分感度が足りない。 プリアンプをつないだらどうかという案も有ったが、いっそバーアンテナで、アクティブアンテナを作ってみた。 |

| 超簡単 電子温度計 |

|

毎日温度を記録しようと思い立った。しかし、寒い日などは外に見に行くのはいやだ。センサー外付けの温度計が売っているが、安くても1000円はする。 がらくた箱から部品を拾い集めて温度計を作ってみた。センサーIC、抵抗、コンデンサ、電池ケース各1個。単三電池4個。電池と引き込み線をのぞくと200円でできた。 |

| 色々な ダミーロード |

|

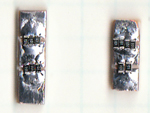

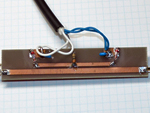

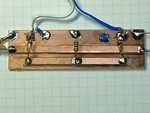

なにしろ、ブリッジを作るのに100Ωのチップ抵抗を1リール(2,500個)買ったので、5個や10個使っただけで終わりにするのはもったいない。 実験用に使えそうな値のダミーロードを色々作ってみた。 25Ω、33Ω、66Ω、75Ω、100Ω。たくさん作るうちに、要領が良くなって、速く綺麗に出来るようになった。 |

| ダミーロード |  |

リターンロスブリッジを作るに当たって、大量(2,500個!)のチップ抵抗を買った。ともかく小さいので、周波数特性は良い。しかし、小さいので、非常にあつかいが悪い。 捨てるほどあるので、(実際、大半は捨てることになるだろう)紙エポの基板の切れ端に、チップ抵抗を載せて、そいつでダミーロードを作ってみた。 |

| リターンロス ブリッジ その2 |

|

リターンロスブリッジを、定番の方法で、ともかくキッチリつくったのが「リターンロスブリッジ その1」だ。それなりの性能は出たのだが、もう一段のブレークスルーを求める。 (1) 抵抗値の一致度を上げる。 (2) 出力側のトランスを工夫する。 (3) 信号のリターン経路(アース側)を考える。 |

| リターンロス ブリッジ その1 |

|

共振回路、特にアンテナの特性を調べるのに便利なリターンロスブリッジを作ってみた。 以前、高周波ブリッジを作ったことがあるが、真剣味が足りなかったのか、性能が出ない。 今回は私としては異例に頑張って、性能を追ってみた。が・・、この辺が実力かな。 |

| 高周波ブリッジ (2) |

|

高周波ブリッジ(1) は抵抗分しか測れないし、信号源と検出方法の両方を準備する必要がある。 リアクタンスも測れるノイズブリッジを作ってみた。 |

| 高周波ブリッジ (1) |

|

SWR計は必需品だが、アンテナを作るのに高周波ブリッジがあると調整がきわめてラクチンになる。 市販の物は結構高価なので、簡単な物を作っておく。 |

| SWR計(4) |  |

SWR計(3)が失敗するとは思っていなかった。これと同じ物の製作記事がCQ誌などに出ているのに。 ただ、私はマイクロストリップラインのことが全く分からないので、根本的な間違いがあるのかも知れない。 仕方がないので、以前作って動作を確認できている物とほぼ同じ物を作ってみることにした。 |

| SWR計(3) |  |

同軸型センサーのSWR計(2)が失敗したので、プリント板を使って、きちんと作ってみた。これでも十分小さいので、アンテナに組み込むことはできる。 ところが、こいつも上手くいかない。まさかこんな物で手間取るとは思わないから、焦ってしまった。 どんどん深みにはまっていく。 |

| SWR計(2) |  |

今まで何個かSWR計を作ったが、構造的には非常に簡単なもので、これなら何もキッチリつくってケースに収めなくても良いんじゃないかと考えた。 或いは、SWRはアンテナのすぐ近くで測定するのが良い、という説もある。そこで、センサー部分だけコンパクトに作って、アンテナに造り付けにしたらどうだ。 |

| SWR計(1) |  |

アンテナを自作するのにSWR計は欠かせない。そこで、まずSWR計を作ることになる。 |

| 高感度 ディップメータ |

|

思うところがあって、高感度のディップメータを作ってみた。思うところと言うのは、まったく同じ原理で核スピンの磁気共鳴が検出できるからだ。 以前チャレンジして見事に失敗したので、少し勉強して改めてやってみる。なかなかやりがいがある。(即ち、難しくて、面倒くさい、ということ。) |

| ゲート・ディップ メータ |

|

ハムの三種の神器は「テスター」「グリッド・ディップ・メーター」「SWR計」だった。今ではそのどれも持っていなくてアマチュア無線をやっている人がほとんどだ。 要するに「電話ごっこ」をやっているだけなので、ケータイの普及とともに急速に衰退してしまったのも無理はない。 |

| |